金富军,男,博士,副教授,硕士研究生导师

广东工业大学生物医药学院“青年百人计划”A层次引进教师,近年来以第一或通讯作者在Nature Communications(2021、2025)、The Innovation(2023)、Bone Research(2022)、International Journal of Biological Macromolecules (2025a\b)、International Journal of Biological Sciences(2022)、Journal of Orthopaedic Translation (2023)、Phytomedicine (2022)、Journal of Ethnopharmacology(2025)等生物医学领域知名刊物发表SCI研究论文30余篇。获得授权国家发明专利8件,其中2件已实现产业转化。

主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年基金、共同主持国家自然科学基金重大研究计划重点项目、主持广东省自然科学基金面上项目、主持广州市博士启航项目、主持智慧医疗中心揭榜挂帅项目、主持中国博士后科学基金项目。

广东省保健协会中草药保健分会常务理事、广东省研究型医院学会医学技术转化专业委员会委员、广东省青年科学家协会会员、广州市青年科技工作者协会会员、广州市农村科技特派员。Scientific Reports杂志编委,Frontiers in Cell and Developmental Biology专栏主编。

课题组研究生、本科生进组公告

欢迎对科学研究感兴趣的小伙伴加入JinLab

课题组科研氛围浓厚,同学相处融洽,实验条件完善,研究经费充裕。

导师手把手教学,对课题组研究方向感兴趣的同学不要错过哦!!!

硕士研究生培养:课题组接收有生物医学及理工科类专业如生物学、药学、化学、材料、食品、计算机等专业学生报考与调剂。

招生专业:制药工程(0817Z2);生物医学工程(085409);制药工程(086002)

本科生培养:

课题组常年接受生物、药学、食品、化学、材料、计算机、工程等专业的优秀本科生进组开展科学探索,全力支持申报大学生挑战杯,创新创业大赛等项目。对于表现出色的本科生支持带领研究小组开展独立的科研课题探索。导师全程指导研究、发表英文论文、申请国家专利等。

感兴趣的同学请邮件联系,邮箱:jinfujun@gdut.edu.cn

课题组研究方向

一、课题组关注骨退行性疾病开展基础与转化医学研究

骨质疏松症(Osteoporosis,OP)是严重危害老年人健康的重要疾病,骨质疏松性骨折更是导致老年患者致残和致死的主要风险因素之一。髋部骨折是最严重的骨质疏松性骨折,临床数据显示发生髋部骨折后1年内约1/5的患者死亡,高达1/2的患者致残需要 长期护理。根据预测2035年我国居民主要部位骨质疏松性骨折将约为483万例次,花费的医疗费用将高达1320亿元。2006年我国骨质疏松症患者已近7000万人,骨量减少者已超2亿人,而随着人口老年化日趋严重,估测当前我国骨质疏松症和骨量减少人数已远超以上数字。

骨关节炎(Osteoarthritis,0A)是一种严重影响患者生活质量的关节退行性疾病,给患者、家庭和社会造成了沉重的负担。骨关节炎不但可以导致关节疼痛、畸形与功能障碍,还可显著升高心血管事件下肢深静脉血栓栓塞、髋部骨折及全因死亡率的风险。据文献报道,目前全球已有超过3亿骨关节炎患者,而我国40岁以上人群原发性骨关节炎的总体患病率已高达46.3%。而且,随着我国人口老龄化程度的不断加剧,骨关节炎的患病率有逐渐上升的趋势。

骨质疏松症和骨关节炎已成为我国面临的重要公共健康问题。课题组长期关注这两类重要的骨退行性疾病,利用多学科交叉研究策略探究细胞及分子层面的致病机理,寻找药物作用靶点,开发创新干预策略。课题组发展愿景是为骨质疏松症和骨关节炎的治疗提供具有我国自主知识产权的创新药物,服务于国民的骨健康。

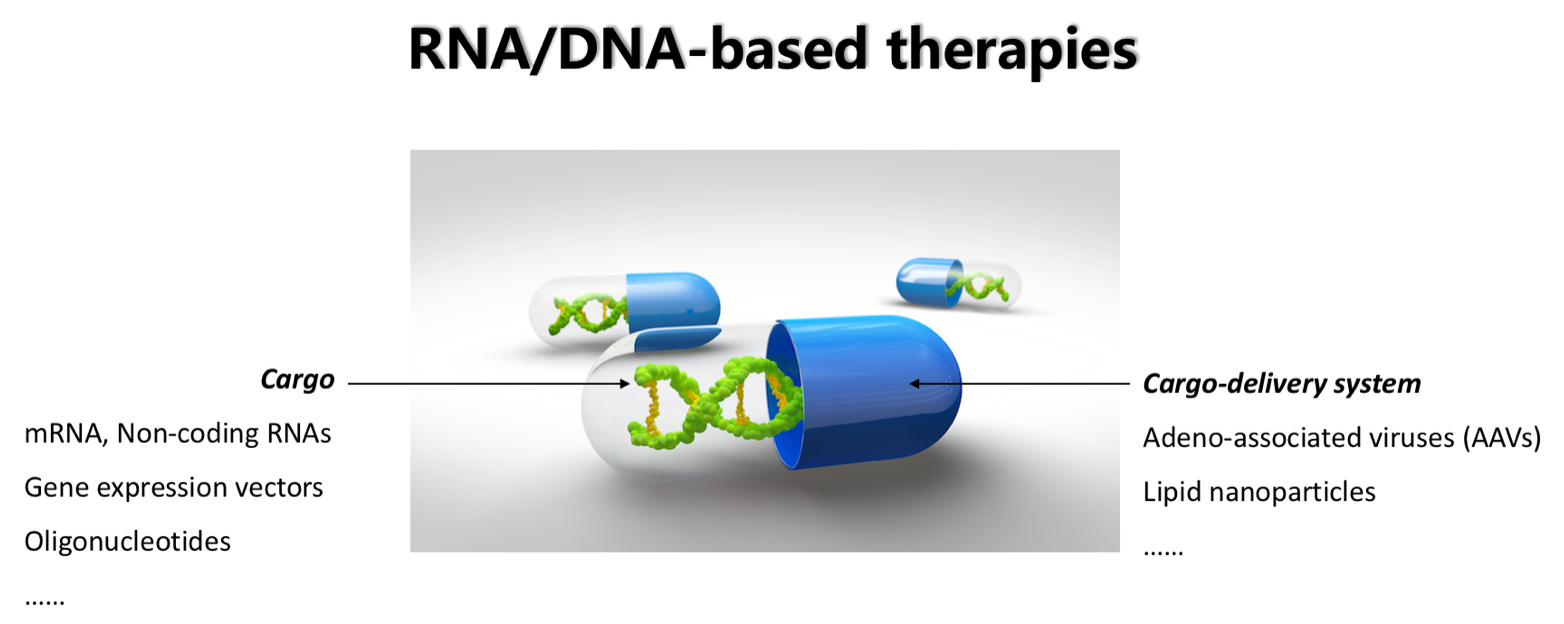

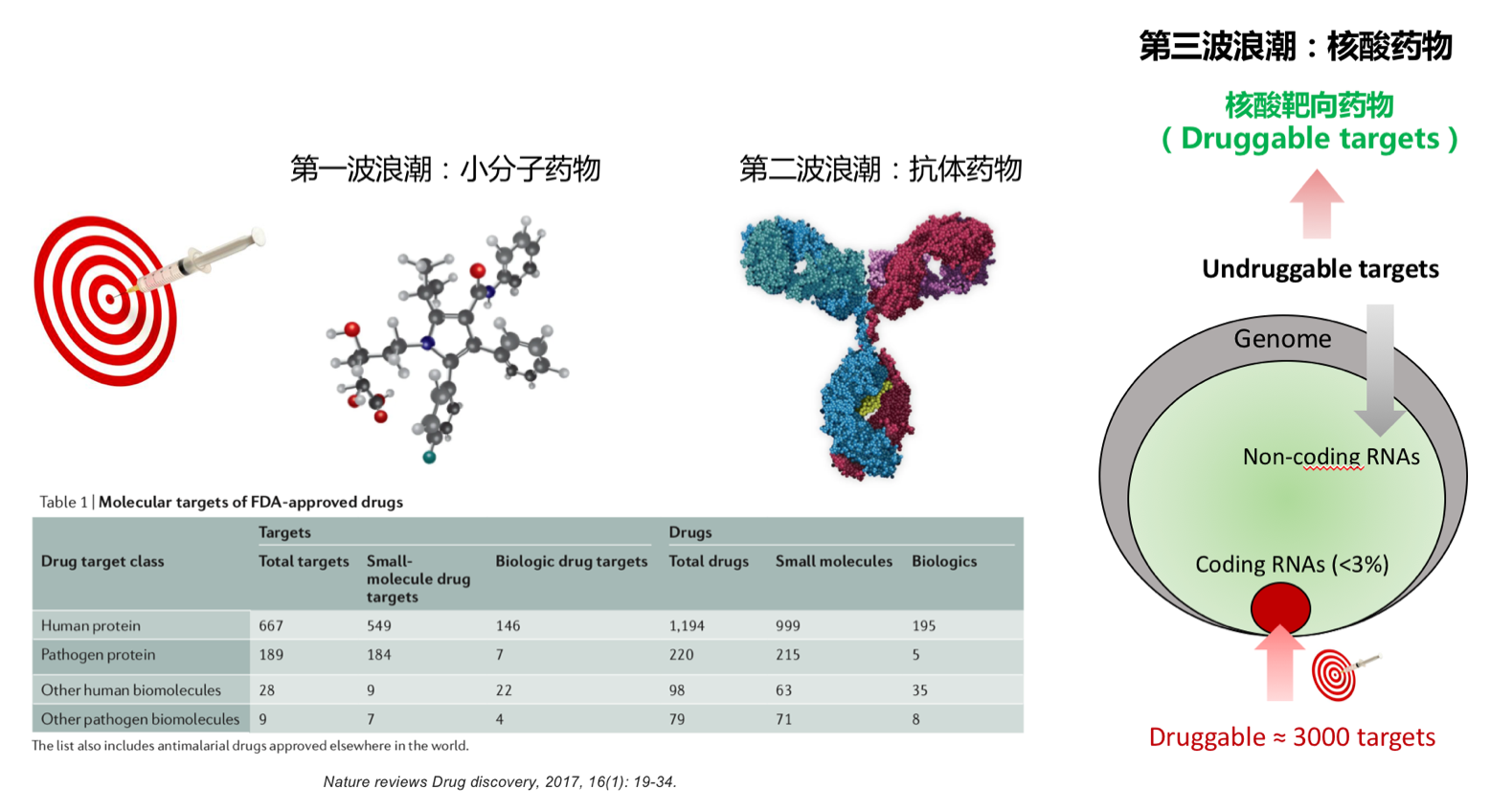

二、基于核酸结构与功能分子的创新药物研究

小分子药物引领的第一次新药研发浪潮和抗体药物引领的第二次新药研发浪潮大多以蛋白质为靶点进行药物开发。但是人体全部蛋白中仅有约3000多个蛋白是潜在的小分子药物作用靶点,而能够被抗体药物所干预的靶点则更少。因此,寻找蛋白分子之外的药物作用靶点对于促进新药研发至关重要。“中心法则”揭示遗传信息按照DNA➛RNA➛蛋白质的方向传递,因此调控DNA或RNA分子就能实现蛋白质表达或分子功能的精准调控。近年来以CRISPR/Cas9为代表的基因编辑技术愈发成熟,大量采用基因编辑技术的临床试验正在开展。新冠mRNA疫苗因其研发周期短、效果显著而取得了巨大成功,更是点燃了药企对基因治疗药物的研发热情。科学界和制药界普遍认为以核酸分子为靶点的药物开发将引领新药研发的第三次浪潮。

课题组长期关注核酸功能分子及核酸结构进行骨质疏松症基础与药物研究。在核酸分子功能、机制分析、靶向干预等方面构建了较成熟的研究体系并积累了较丰富的研究经验,研究成果发表于Nature Communications等国际著名刊物,研究成果得到了国家自然科学基金委和Science述评的推荐。

三、医工交叉新技术在疾病诊断和治疗中的应用

医工交叉,全称“医学与现代化工程技术交叉融合”,被公认为突破医学“卡脖子”技术的“关键之钥”。课题组在国家自然科学基金和广东工业大学智慧医疗中心揭榜挂帅项目的支持下,开展融合计算机科学、化学生物学、自动化控制等领域技术的医工交叉项目。运用前沿医工技术如人工智能、大数据、智能制造、绿色制造、自动化、力学、电学等综合手段交叉融合,寻求解决临床难题和重大健康问题的新途径。